全新 MacBook 使用体验

Haijun - 2015/04/22

关于全新 MacBook 的报导铺天盖地。从苹果官网,及各方媒体的评测来看,硬件设计惊艳四座,极致、臻于完美之类的评价也随处可见。对于使用 2011 款 MacBook Pro 达四年之久的我来说,毫无疑问是买买买。轻薄易携,还带 Retina 屏,这就够了。

买之前的担忧主要有几个方面,在上手用了几天后,记录一下我的感受。

全新 MacBook 最鹅妹子嘤的是,薄,厚度仅有 13.1 毫米。由此带来的问题,是砍掉了复杂的众多接口,仅剩一个 Type-C(当然 3.5 毫米耳机口还是在的)。极致、优雅、激进吧!抛弃掉通用的 USB,莫大的勇气。这要求几乎所有工作,包括文件传输、网络访问、连接 iPhone 等事情都需要无线化。为此,我添了两个补充设备。

一个是五口 Anker PowerIQ USB 充电器。平时我会使用 1 部 iPhone 6、一部小米 4、一部 Nexus 4,即使有两个 USB 接口的 MacBook Pro 也不够用。这个充电器的另一个亮点(专利)功能,是会根据不同手机设备的需要,自动分配最高电流,全速充电。

此外,如果需要外接移动硬盘上、显示器,苹果官方的 USB-C Digital AV / VGA / to USB 转换器都是解决方案。

第二个是全新设计的蝶式结构键盘,键程太短的问题。在打字几个小时之后,我就完全适应了短键程,更大的键帽面积让手指很舒服,键入有更干脆、快速的感觉。再回头使用 MacBook Pro 的键盘,反而感觉那种「深陷」的触感很难受。

第三是性能,担心如第一代 MacBook Air 那样,作为办公电脑性能不够。随便做了一个测试:用 Chrome 打开 3 个视频网站、5 个 Tab;Excel 打开一个 100,000 行的文件;其次还有 iTunes、Evernote、Reeder、Sketch、WeChat 等常用软件,能明显感受到吃力,卡顿感明显。由于去掉了风扇,连续在 Evernote 里输入此文的过程中,能感受到机器底部温度明显上升。因此,如果你要用做开发机,建议还是买 MacBook Pro 吧。

第四个问题是续航能力。从使用情况来看,续航明显不足 9 个小时。不过这对我来说倒不是致命问题,毕竟唯一的 Type-C 接口有时候还要外接显示器或 iPhone,长达 9 个小时没有电源的情况并不多见。

整体来说,全新 MacBook 内涵与外观一样精美,键盘操控手感佳。如果你对性能没有专业级的要求,买买买吧。如果你决定入手,买了经典银色的黄先森建议你直接买金色,不俗,很讨喜漂亮。

幸福的烦恼

Haijun - 2015/04/21

经常看到,或者被朋友问到诸如这样的问题:

- 已有很好的解决方案可以打破腾讯的社交垄断,如何招到技术牛人并获得风投?

- 我看现在的微信太臃肿了,噪音有些多(网页分享、微店、群组、游戏、公共号…),想做一个完全没有噪音的熟人 IM 工具。

- 在微博上关注了一个不错的漫画家,但她经常晒猫,我对她家猫并不感兴趣,继续关注、取消关注好像都不合适。我要做一个只看漫画的微博。

类似的问题很普遍,我们在使用社交产品过程中,都能发现一些这样的「机会」—— 竞品在体验上有不足,给用户带来了烦恼。这样的烦恼之所以能被大量用户感知、并认为这里存在机会,可能是因为竞争产品已经成为市场的领导者,烦恼是产品超负荷的体现。因此我称之为「幸福的烦恼」。

「幸福的烦恼」是一个有意思的现象,记录几点想法。

一部分烦恼并不是通用问题。如「信息过载」,需要跟「关系链强度」放到一起来看,多数时候大众用户不会为此困扰。

其二,具规模的社交产品都有独特的竞争壁垒,如难以迁移的关系链、强大的 UGC 能力、排它的原创内容、特殊的社群文化等。从最外围的用户体验作为产品突破点,如隔靴搔痒,不得要领。

第三,每个产品都有其生命周期。微博、朋友圈面临的信息过载,是这些产品已经到了成熟期,建立了完善的正向反馈机制的体现。朋友圈早期正是以简洁(很多人相当长一段时间不知道如何发纯文字)、节制为特色。信息多样、复杂是生长出来的,不是规划出来的。

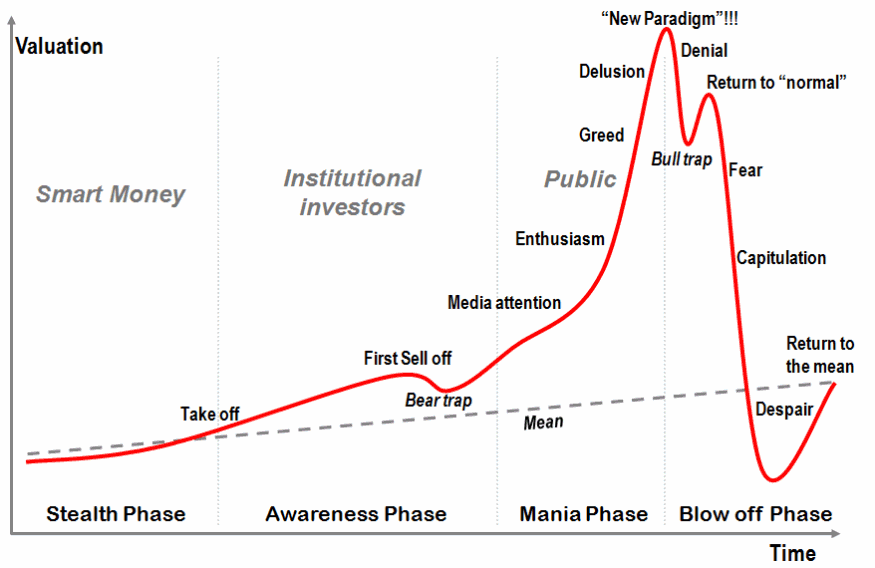

Stages of a speculative bubble

最重要的是,颠覆性的产品,往往是在底层产品形态上有巨大的升级,更优雅、高效地解决了一个早已存在的巨大需求。不首先解决「结构」问题,怕是邯郸学步,亦步亦趋。

打败 Yahoo 的不是另外一个「更好的 Yahoo」,而是 Google;以「阅后即焚」击中年轻人的 Snapchat,对 Facebook 构成了巨大威胁;微信基于真实强关系构建的封闭朋友圈,对微博的普通人表达形成了釜底抽薪的局面。

重新考虑用户需求和市场环境,找到一个有生命力的切入点,按己所需来配置,给他时间去生长,不催熟。这看起来更科学一些。

我经历过的受「幸福的烦恼」影响的一个例子,是豆瓣 2013 年底的内部实验项目「达罗」。有机会再单独写一下。

如果你的产品有类似「幸福的烦恼」,考虑从结构上做做减法、控制一下老板和产品经理的欲望。开心网的转帖和抢车位,曾经让团队觉得幸福,盖过了用户的烦恼,散得很快。

如果你想以解决竞争对手「幸福的烦恼」为出发点,需要小心了,初期不要受竞品影响太多,而迷失了自己。

梦想可期

Haijun - 2014/12/14

陌陌上市了。

3.5 年的时间,400 名员工,30 亿美金市值 —— 不可谓不神奇。

有个小故事,想分享一下。

2010 年 10 月,我在网易做微博产品。酣战之时,四大门户都将超大的明星、流量和媒体资源倾斜给自家微博。网易很被动,我们想从产品上去做一些差异化。彼时 Foursquare 还是资本市场的宠儿,移动互联网还没有如此这般普及,但很多人已经嗅到了金矿的气息。我们把目光投向了「地理位置」这个维度,将微博原本的「谁在干什么」,升级为「谁在哪里干什么」。

(具体的做法已不重要,我后来复盘,发现基础产品设想有问题。)

新功能的上线时间是 2010 年的 12 月底(感谢 Evernote 让我找到当时的文档)。在某次微博会议上,唐岩问了我一个问题,大意是:「通过这个功能,可以认识楼下『爱吧』咖啡厅里的人吗?」爱吧是网易楼下的一个咖啡厅,一些同事经常去那里开会。

交友并不是微博的核心目标,对于这个问题我着实没有准备。我已经忘了当时是怎么回答的,但大意是:「呃,现在还不能,唐总。」

然后,就没有然后了。我继续一头扎进了那个今天来看注定难以成功的功能里面。2011 年 5 月左右,雷小亮(感谢、恭喜小亮,他是招我进网易的职业生涯第一任 Manager)和李志威带着唐岩的这个思路,离开网易,开始书写陌陌的创业故事。

我没有问过唐岩或小亮,陌陌的最早灵感来源是哪里。这不重要。重要的是,他们以超快的速度、稳定的产品体验、清晰的产品策略,一步一步走到了现在。

这个故事离我很近,真实、励志、暴富。或许唐岩当初也没有想到,日后的陌陌会这么快,做到这么大。

这便是我为什么深爱互联网的原因,在这里,梦想可期。